原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤(PC-ALCL)是一种起源于皮肤的罕见外周T细胞淋巴瘤(PTCL)类型。标准治疗方法包括针对孤立性病变的手术切除或放射治疗,而多发性病变则考虑系统性化疗。尽管复发率较高,但由于病变通常局限于皮肤,其长期预后通常较为乐观。英国血液学会官方期刊《eJHaem》近日发表报道了一例PC-ALCL中枢神经系统(CNS)复发的病例,该患者接受了系统性化疗及自体外周血干细胞移植(ASCT)治疗。

病例报告

一名63岁男性患者因左手第五指及左下肢感觉异常就诊。10个月前,患者左肋区出现一暗红色皮肤结节(图1A),病理诊断为ALCL(图1B–I)。正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(PET/CT)及骨髓检查未发现其他病变。患者被诊断为PC-ALCL,并接受了局部放射治疗(40 Gy)。4个月前,患者左膝皮肤出现PC-ALCL复发,接受了手术切除。

图1.初诊时左肋区皮肤结节性病变

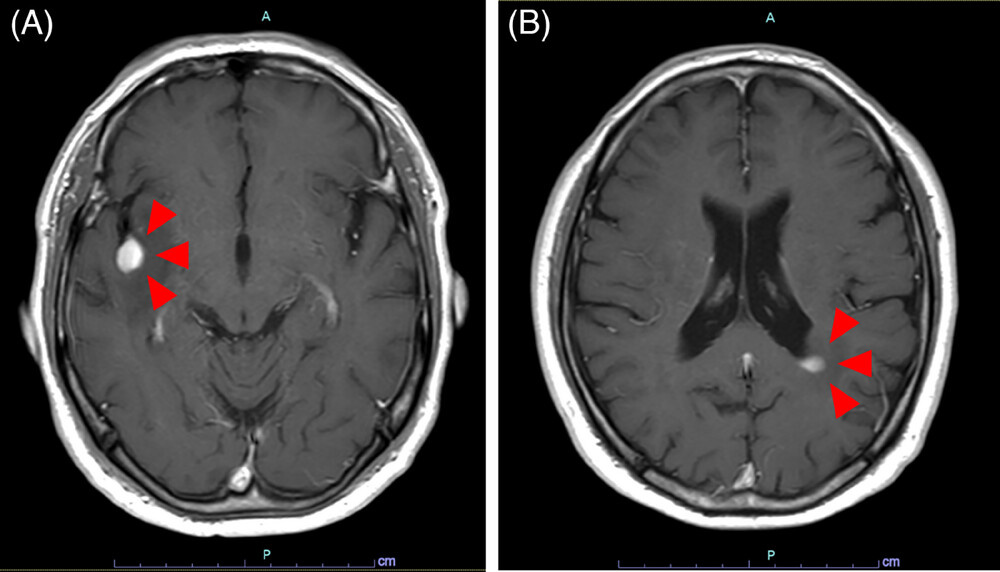

头部磁共振成像(MRI)显示右侧岛叶及左侧脑室旁白质存在肿块(图1A,B)。右侧岛叶肿块活检的病理分析显示,大脑组织中存在大量异型淋巴细胞浸润(图2A)。免疫组化结果显示,这些异型淋巴细胞CD3、CD4、CD30阳性,而CD8、CD20、ALK、EMA阴性(图2B–H)。这些发现与左肋区和左膝活检标本的结果一致。因此,诊断为PC-ALCL中枢神经系统复发。脑脊液中未发现淋巴瘤细胞浸润。皮肤病变仍处于缓解状态,且无其他系统性病变。

图2.钆增强T1加权MRI显示右侧岛叶(A,红色箭头)和左侧脑室旁白质(B,红色箭头)存在肿块病变

图3.对右侧岛叶肿块活检组织进行HE染色,结果显示存在大量具有非典型核的大细胞密集增生(A)。免疫组织化学染色显示,这些细胞对CD3(B)、CD4(C)和CD30(D)呈阳性反应。它们对CD8(E)、CD20(F)、间变性淋巴瘤激酶(G)和上皮膜抗原(H)呈阴性反应

患者接受了甲氨蝶呤、丙卡巴肼(Procarbazine)和长春新碱(MPV)化疗方案,包括第1天静脉注射甲氨蝶呤(MTX)3.5 g/m²,第1天静脉注射长春新碱1.4 mg/m²(最大剂量2.0 mg),以及第2至8天口服丙卡巴肼100 mg/m²(奇数周期)。MPV化疗开始后3周,患者静脉注射维布妥昔单抗(BV;1.8 mg/kg),并随访1周。该治疗方案定义为BV-MPV(一个疗程4周),共重复三次。

第一个疗程后,MRI显示中枢神经系统病变部分缓解。第二个疗程后,进行了自体外周血干细胞采集。移植前,患者达到完全缓解。随后,使用塞替派联合白消安(BuTT)预处理方案进行了ASCT,包括第-8至-5天静脉注射白消安(Bu,3.2 mg/kg)和第-4及-3天静脉注射塞替派(TT,5 mg/kg)。在细胞最低点阶段,患者出现严重发热性中性粒细胞减少症,但随着中性粒细胞植入而缓解。

移植后18天出院,计划使用BV进行维持治疗。然而,在第一个疗程前,放疗部位附近出现一红斑丘疹(图4A)。此外,左背部也出现一类似丘疹(图4B)。两处活检均显示PC-ALCL复发(图4C–J),发生在移植后5周。头部MRI显示中枢神经系统病变未复发。患者再次接受左肋区局部放射治疗(45 Gy),并使用BV进行挽救治疗,随后每3周进行一次BV维持治疗。两处病变对治疗有积极反应,皮肤和中枢神经系统病变在移植后1年内均保持完全缓解。

图4.移植后左侧肋骨区域和左侧背部出现红斑丘疹

讨 论

PC-ALCL在诊断时通常仅表现为皮肤病变或区域淋巴结受累。然而,复发时可能发生系统性受累。Benner等人报道复发率约为54%,其中约10%的患者在区域淋巴结以外出现系统性病变。PC-ALCL中枢神经系统受累更为罕见,通过文献回顾,仅发现三例报道病例。其中2例与本例相似,均在皮肤病变缓解期间出现中枢神经系统复发。与其他淋巴瘤一样,系统性病变的状态和进展不一定与中枢神经系统受累相关。

由于疾病罕见性,对于PTCL(包括PC-ALCL)患者中枢神经系统受累尚无标准治疗。因此,参考了其他侵袭性淋巴瘤的治疗方法。在原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)和继发性中枢神经系统淋巴瘤(SCNSL)患者中,放射治疗、鞘内治疗和系统性化疗仅显示出部分有效性。因此,对于身体状况良好的患者,建议使用系统性化疗进行诱导治疗,随后使用大剂量化疗联合ASCT进行巩固治疗。Omuro等人报道,使用R-MPV方案(利妥昔单抗+甲氨蝶呤+丙卡巴肼+长春新碱)进行诱导治疗,并结合大剂量化疗(塞替派、白消安和环磷酰胺)联合ASCT进行巩固治疗,对PCNSL有良好的疾病控制效果,2年无进展生存率为75%,2年总生存率为81%。

在本例中,使用BV-MPV化疗方案进行诱导治疗,因CD30阳性而用BV替代利妥昔单抗。在巩固治疗方面,大剂量化疗方案采用了塞替派和白消安。尽管皮肤病变早期复发,但中枢神经系统病变得到缓解并维持超过1年。同样,既往病例中也有采用基于大剂量MTX的诱导方案和基于塞替派的巩固方案,同样实现了长期缓解。BV能否穿透血脑屏障尚无明确证据,但鉴于孤立性CNS淋巴瘤仅局部治疗易致系统复发,建议将其作为系统病灶维持治疗。未来需进一步探索BV在脑脊液中的分布特性以优化治疗策略。

综上,PC-ALCL存在CNS复发风险,即使皮肤病灶缓解仍需长期随访。含大剂量MTX的全身化疗联合塞替派预处理ASCT或可为CNS受累患者提供有效治疗选择。